身近な人が亡くなったとき、四十九日法要に出席することになりますよね。けれど「香典の表書きはどう書くの?」「金額はいくらが妥当なの?」と、初めての経験では迷うことばかり。私自身も、親戚の四十九日に参列したとき、夫婦で話し合いながら調べて準備しました。

この記事では、四十九日の香典にふさわしい表書きの書き方と金額相場を、体験談を交えて分かりやすくまとめます。読んだあとには、迷わず準備ができるようになりますよ。

四十九日とは?香典を用意する意味

四十九日は、故人が亡くなってから49日目に行われる大切な法要です。仏教の考え方では、人は亡くなってから七日ごとに裁きを受けるとされ、その区切りとなるのが「初七日」「二七日」「三七日」…と続いていきます。その最終日にあたるのが「七七日(しちしちにち)」、つまり四十九日です。この日を境に、故人の魂が仏のもとへと導かれると信じられており、遺族にとっては一区切りを迎える節目の儀式とされています。

私が初めて四十九日に参列したときも、親族が一同に集まり「これでようやく落ち着けるね」と話していたのを覚えています。法要そのものは厳かな場でしたが、どこか「一区切り」という空気も漂っていました。

香典を持参することには、二つの意味があります。ひとつは「故人への供養」。もうひとつは「遺族への支え」です。特に四十九日までは葬儀や初七日などが続き、遺族の心労も経済的な負担も大きくなります。香典はその負担を少しでも和らげる気持ちの表れでもあります。

私自身、親戚の法要に参列したとき「気持ちだから少なくてもいいよ」と言われました。でもやはり、最低限の相場を調べてから準備することで安心できました。香典は金額の多い少ないではなく、故人や遺族への思いやりが大切だと実感しました。

こうした背景を知ってから準備すると、ただ「お金を包む」だけではなく、心を込めた行為になるのだと思います。

香典の表書きの基本

四十九日の香典は、言葉の選び方や名前の配置、筆記のしかたに気をつければ、きちんとした印象に整えられます。私も最初は「どこに何を書くの?」と夫と一緒に袋を見比べながら確認しました。ここでは迷いやすいポイントを順番に整理します。

表書きに使う言葉

四十九日法要の香典袋の表書きは、「御霊前」または「御仏前(御佛前)」が一般的です。地域や宗派で運用が分かれやすく、通夜・葬儀は「御霊前」、忌明け以降は「御仏前」という家庭もあれば、四十九日当日から「御仏前」に切り替える家庭もあります。浄土真宗だけは、亡くなってすぐ仏になるという教えから最初から「御仏前」を用いるのが基本。宗派が分からない、遺族の意向が読みにくい場合は「御香典」「御香料」といった幅広く使える表現を選ぶ方法もあります。

また、印刷済みの袋に「御仏前」「御佛前」と旧字が使われていても、そのままで問題ありません。迷ったら事前に施主側や親族に一言たずねておくと安心です。

四十九日当日は地域差があるため、先方の慣習に合わせるのがいちばんのマナーです。

名前の書き方

表書きの下段中央に差出人名をフルネームで、縦書きで楷書に近い字で丁寧に記します。夫婦で参列する場合は、中央に世帯主(一般に夫)をやや大きく、その左に妻の名を少し小さめに添える書き方がよく用いられます。子どもが幼い間は名前を連ねなくても失礼ではありません。

友人グループや会社の同僚で包むなら、連名は最大3名までが見やすい目安です。4名以上になるときは代表者名を中央に書き、左下などに「外一同」や「有志一同」とまとめます。会社名義で包むときは、上段中央に会社名、下段に部署名や代表者名を入れると整います。

連名は3名まで、それ以上は代表者名+「外一同」でまとめると読みやすく失礼がありません。

筆や墨の注意

香典袋の筆記は筆ペンまたは毛筆が基本です。四十九日は忌明けの法要にあたるため、通夜・葬儀のような薄墨ではなく濃墨を使います。縦書きで、にじみを避けるために下敷きや封筒の中に当て紙を入れてから書くときれいに仕上がります。

書き損じた場合は修正液や二重線は使わず、新しい袋に書き直すのがマナー。印刷済みのデザイン袋を使う際は、表書きの位置(上段中央)と名前の位置(下段中央)をずらし過ぎないように注意します。

四十九日では薄墨は用いず、濃墨で落ち着いた太さの線で丁寧に書くのが基本です。

中袋(内袋)の書き方

表書きと同じくらい迷いやすいのが中袋です。表面中央に金額を縦書きで記し、裏面の左下あたりに住所と氏名を入れます。金額は「金壱萬円」「金五千円」のように最初に「金」を付け、可能なら改ざん防止のために大字(壱・弐・参・伍・拾・萬・圓)を用いると丁寧。大字が難しければ「金一万円」「金五千円」でも構いません。

書くときは、外袋の表書きと同じ筆ペンで統一感を出し、住所は郵便番号から入れると受付での確認がスムーズです。

中袋の金額は『金○○円』と表記し、裏面に差出人の住所・氏名を忘れずに記入します。

香典の金額相場

金額は「関係性・地域の慣習・会食の有無」で決まります。私の家でも、夫と「親族は上限寄り?」「会食あり?」と確認してから決めました。迷ったら、まずは相場の幅を把握してから、家族の事情に合わせて微調整すると安心です。

相場の考え方と決め方のコツ

-

まずは地域の慣習を親族に確認(都市部は控えめ、地方はやや高めの傾向)

-

会食(お斎)がある場合は、同じ関係でも上限寄りに寄せる

-

施主に近い立場(実子・兄弟など)は一段階上げる

-

4・9は忌数なので避ける(4千円・9千円・4万円など)

四十九日は「香典返し(半返し)」が前提なので、相場から大きく外れる高額は先方の負担になります。

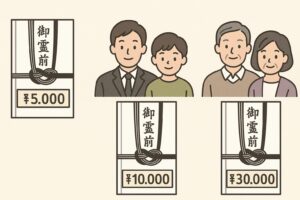

親族(両親・兄弟・祖父母)

-

両親・義両親…1万〜3万円(夫婦で参列なら2万〜3万円が目安)

-

兄弟姉妹…1万〜2万円(未婚・既婚で差をつける必要はなし)

-

祖父母…1万〜2万円

実子や兄弟で「施主側に近い」ときは上限寄りに。私も義祖母の四十九日では、夫婦で2万円にしました。

親戚(叔父・叔母・いとこ)

-

叔父・叔母…1万円前後

-

いとこ・その配偶者…5千円〜1万円

顔合わせの頻度や親しさで上下してOK。遠方からの参列で交通費が重い場合は、無理に上げず「相場の下限〜中間」に留めても失礼ではありません。

友人・知人・ご近所

-

友人・ママ友・ご近所…5千円〜1万円

家族ぐるみでよく交流があるなら1万円、挨拶程度の間柄なら5千円が多め。案内が「家族葬・身内のみ」で香典辞退の旨がある場合は、その意向を最優先にします。

職場関係(同僚・上司・部下)

-

個人で参列…5千円〜1万円

-

部署・有志での連名…一人あたり3千円〜5千円を目安に取りまとめ

就業規則や慶弔規定がある場合はそちらに従います。会社名義で供花・弔電を出すなら、個人の香典は控えめでも失礼になりません。

家族で参列する場合の考え方

-

夫婦で1つにまとめて包む(連名)

-

子どもの名は基本的に連ねなくてOK

-

夫婦で行っても「相場の上限寄りの1包み」が目安(倍額にする必要はなし)

実家・義実家の考え方に合わせると角が立ちません。兄弟世帯で連名1包みにまとめるのは、施主に近い親族では避け、世帯ごとに用意するのが一般的です。

金額・お札の実務ポイント

-

1万円・2万円・3万円のように切りの良い額で(2万円は通夜・葬儀・四十九日いずれも一般的)

-

4千円・9千円・4万円・9万円などは避ける

-

新札は避け、やむを得ない場合は一度折り目を付けてから

-

お札の向きは揃える(人物の顔が裏向き・下向きでも可。地域差あり)

-

香典不要の案内がある場合は、その意向に従い、持参しても受付で辞退されることがあります

迷ったときの最終チェックリスト

-

施主に近い立場かどうか(近いほど上限に寄せる)

-

会食の有無(あるなら上限寄りに)

-

地域の相場(親族に一言確認)

-

香典返しの負担(半返しを想定して高額を避ける)

-

忌数(4・9)を避けた金額か

相場はあくまで目安。家計とのバランスや、これまでの付き合い方を家族で話し合って決めれば、大きな失礼にはなりません。

香典袋の種類と選び方

香典袋は「水引の色・結び」「紙質(格)」「中袋の有無」を見れば、ほぼ迷わず選べます。売り場で焦らないよう、実物をイメージしながらチェックポイントをまとめました。四十九日には黒白または双銀の結び切り、落ち着いた意匠の香典袋を選ぶのが基本です。

四十九日用の水引と結び

-

水引の色

四十九日では黒白、または双銀(銀色二本)が一般的。地方によっては黄白を使う地域もありますが、迷ったら黒白か双銀を選べば安心です -

結びの形

一度きりのご不幸を願う「結び切り」が基本。あわじ結び(あわび結び)も可ですが、蝶結びは繰り返しを連想するため避けます

金額と袋の「格」の合わせ方

-

〜1万円

シンプルな和紙・印刷水引の袋で十分 -

2万〜3万円

立体水引や厚手の和紙など、少し格のあるタイプ -

5万円以上

上質和紙・立体水引・金銀箔の控えめな意匠など、明らかにワンランク上のもの

「金額に対して袋が豪華すぎる」と香典返しの判断が難しくなるので、表示額に見合ったグレードを選ぶのが親切です

中袋(内袋)の有無

-

中袋付きは金額・差出人情報を書きやすく、受付での確認もスムーズ

-

中袋なしはシンプルですが、金額や住所を外袋の裏面に丁寧に記入します

受付で照合作業があるため、可能なら中袋付きがおすすめです

デザインと印刷表記の注意

-

袋の地模様は無地か、ごく控えめなものを

-

表書き印刷済みの袋は「御仏前」「御佛前」「御霊前」の文字を用途に合わせて選ぶ

-

カラー印刷の花柄、ラメが強いものは避け、仏事向けの売り場で選ぶと失敗が少ないです

宗派・地域差への配慮

-

浄土真宗は最初から「御仏前」を使用

-

地域により黄白水引が流通する場合がありますが、迷うときは黒白・双銀が無難

親族に一言確認できるなら、慣習に合わせるのがいちばんです

ふくさとの組み合わせ

-

ふくさの色は紺・グレー・紫などの寒色系が定番

-

紫は慶弔どちらにも使えるため一枚あると安心

-

包む向きは右開きになるようにし、受付で出すときに表書きが正面になるよう整えます

表書きと名入れの実務

-

表書きは上段中央、差出人名は下段中央に縦書き

-

筆ペン推奨。四十九日は濃墨を使用

-

連名は3名まで。それ以上は代表者名+「外一同」でまとめると読みやすいです

コンビニ・文具店・ネット購入の使い分け

-

コンビニ

急ぎのときの強い味方。黒白の結び切り、1〜2万円向けの標準的な袋が中心 -

文房具店

立体水引や和紙の質感など、金額に応じて選べる品揃え。筆ペンやふくさも同時に用意できます -

ネット

まとめ買い・宗派別の表書き印刷済みなど選択肢が豊富。日程に余裕があるときに

包み方・お札の入れ方(最後のひと手間)

-

お札の肖像が裏向きになる向きで揃える地域が多いが、地域差あり。いずれにせよ全て同じ向きに揃える

-

中袋の口は上側が手前に来るよう折り、外袋の表面が前に来るように入れる

-

のし(外袋)の表と裏を確認し、折り返しの向きが上から下へ自然に閉じるように

予備を1枚持っておく

書き損じや急な連名変更に備えて、同じグレードの香典袋を1枚余分に用意しておくと安心です。筆ペンも細字と中字の2本を持っていくと、名前の画数に合わせてバランスよく書けます

私も義祖母の四十九日では、事前に文具店で「双銀の結び切り・中袋付き」を購入。金額に合わせて少し厚手の和紙にしたら、受付の流れもスムーズで「準備しておいてよかったね」と夫婦でほっとしました。選び方の基準を持っておくと、直前でも落ち着いて対応できます。

香典の渡し方と注意点

「金額や表書きは整えたのに、最後の渡し方で迷ってしまった…」という声はよく聞きます。私も最初の四十九日では、受付前でふくさを持ったまま小声で夫に確認しました。ここでは、受付がある場合・ない場合の動きや、ふくさの扱い、よくあるNGまでを一気に整理します。

渡すタイミングと声かけ

-

受付がある場合

①会場に着いたらコートや傘を整える → ②記帳 → ③脇によけて落ち着いてふくさから香典を出す → ④表書きが相手から読める向きに直して両手で差し出す → ⑤軽く一礼し「本日はお世話になります。御仏前にお供えください」と一言添える。

受付が混んでいるときは、列を乱さずに動作を小さくまとめるとスマートです。 -

受付がない(自宅法要・小規模会場)

施主または取りまとめの方に、挨拶のあとで静かに手渡します。「このたびはお悔やみ申し上げます。御仏前にお供えください」と短く。 -

香典辞退の案内がある場合

その意向を最優先。無理に持参しないでOKです。気持ちを伝えたいときは、短いお手紙や弔電の検討を。

香典はふくさから出して、表書きが先方に読める向きで両手で渡すのが基本です。

袱紗(ふくさ)の正しい扱い

-

色と種類

紫は慶弔どちらにも使える万能色。紺・グレーなど寒色系も弔事向き。台付き(挟むタイプ)は会場で取り出しやすく、金封ふくさ(包むタイプ)は見た目が整いやすいです。 -

包み方の流れ(包むタイプ)

①香典袋を中央よりやや左に置く → ②左、上、下、右の順に折る(右開きになるように) → ③受付前で静かに開き、香典を取り出す → ④ふくさは脇に控えめに持つ。 -

所作のコツ

バッグを肩から下ろして両手を空ける/机が無いときは体の前で丁寧に開く/子ども連れの場合は、ふくさと筆ペンだけを取り出しやすい外ポケットに。

表書きの向きと手渡しの所作

-

相手から読める向きに整え、胸の高さで両手を揃えて差し出します。受け手が取りやすいよう、角を相手側に少し送るイメージ。

-

一礼は深くなりすぎず、声は控えめに。名刺交換の所作に近い感覚で。

-

数珠を持つ場合は左手に掛け、右手で動作を補助すると所作が崩れにくいです。

注意したいマナーとNG例

-

新札は避ける(用意せざるを得なかった新札は、折り目をつけてから中袋へ)

-

中袋には金額・住所・氏名を明記(受付での照合がスムーズ)

-

筆記具は筆ペン(ボールペンは不可)

-

袋の格は金額に合わせる(豪華すぎ・簡素すぎは避ける)

-

強い香水・派手なネイル・大ぶりのアクセサリーは控える

-

香典袋にメモや名刺を同封しない/外袋の余白に走り書きをしない。

受付が混雑している・施主が見当たらないとき

-

混雑時は、いったん記帳だけ済ませて脇でふくさを開き、順番が来たらすぐに手渡せる状態に。

-

施主が不在なら、受付担当に渡して問題ありません。あとで施主に伝わります。

不参加・遅参時の対応(郵送・手渡しの代替)

-

欠席で香典をおさめる場合は、法要の数日前〜前日着を目安に、現金書留で送付。表に「御仏前」、中に短い手紙(お悔やみと欠席の詫び、到着確認は不要である旨)を添えると丁寧です。

-

当日やむを得ず遅れる場合は、到着後すぐ受付へ。会食に間に合わないときは、受付で一言添えてお詫びします。

香典返しを受け取ったら

-

後日「半返し」が届いたら、到着の報告や「お気遣いなく、どうぞご自愛ください」と一言伝えると心遣いが伝わります。転居が近い場合は、受付時に新住所を中袋へ記しておくと先方の負担軽減に。

私が義祖母の四十九日に参列したとき、会場の受付が混雑していて焦りました。夫が「先に記帳しよう」と声をかけてくれて、脇で落ち着いてふくさを開け直し、向きを整えてから両手で手渡し。受付の方が「お気遣いありがとうございます」と受け取ってくださって、ほっと一息。所作の流れを知っているだけで、当日の緊張がぐっと和らぎました。

体験談|私が四十九日の香典を準備したとき

最初に香典を用意したのは、義祖母の四十九日でした。平日の夜、子どもを寝かしつけたあと、リビングのテーブルに香典袋・筆ペン・ふくさ・家族の予定表を並べて、夫と「いくらにする?」「表書きは御霊前?御仏前?」と小声で相談。義母に宗派を確認すると浄土宗とのことで、通夜は御霊前、四十九日は御仏前が多いと聞き、当日は「御仏前」に決定しました。

金額は、親族の相場と会食の有無、私たちの家計のバランスを踏まえて2万円。中袋の金額表記は「金弐萬円」と大字で書くことにして、念のため筆ペンを細字と中字の2本用意しました。

準備でやって良かったこと

まず、袋の格を金額に合わせました。文具店で黒白の結び切り・中袋付き・少し厚手の和紙のものを選び、ふくさは紫。筆記は濃墨で、表書きと名前の位置が中央からずれないよう、下に薄い罫線を鉛筆で極細く引いてから(書いたあと消しゴムで優しく消去)。住所は郵便番号から、縦書きで落ち着いて記入。何より助かったのは、前日ではなく2日前にすべて書き終えたことです。

当日慌てない最大のコツは、3日前までに書き終えること——これに尽きます。子どもの発熱や急な持ち物の準備が挟まっても、香典の準備が終わっていると心が軽くなりました。

当日の流れと小さな工夫

会場に着いてからは、まずコートとバッグを整え、記帳へ。列が混んでいたので、脇に寄ってふくさから静かに香典袋を取り出し、表書きが相手から読める向きに置き直して両手で差し出しました。「本日はお世話になります。御仏前にお供えください」——短い言葉でも、声の大きさと所作を丁寧にするだけで印象が違います。

子ども連れだったので、受付前に夫と役割分担(私:香典、夫:子どもと荷物)を決めておいたのもスムーズさにつながりました。数珠は左手に掛けておくと、右手でふくさを扱いやすかったです。

反省と次回に活かすポイント

帰宅してから、「香典返しが届いたら到着の連絡を入れようね」と夫と確認。実際に半返しが届いたときは、義母にも一言「無事に届きました」とLINEで連絡しておきました。反省点は、筆ペンのインク残量チェックを忘れていたこと。次回は予備を一本、車内のサブポーチに常備します。また、香典袋は同じグレードを1枚予備で持っていくと、書き損じや急な連名変更にも落ち着いて対応できると実感しました。

四十九日の準備は、金額や書式の正解を知ることも大切ですが、実際は「家族の段取り」が半分以上を占めます。宗派の確認、金額の決定、袋の格、記入・封入、ふくさ、当日の役割分担。これらを前もって紙に書き出してチェックしておくだけで、不思議なくらい心に余裕が生まれました。

私にとっての学びは、「形式は心を支える道具」。形を丁寧に整えると、故人を静かに思い出す時間も、自然と整っていくのだと思います。

まとめ|四十九日の香典は落ち着いて準備すれば大丈夫

四十九日の香典は、表書きや金額、袋の選び方に少し注意するだけで、マナーにかなった形に整えられます。大切なのは故人を偲び、遺族に気持ちを伝えることです。

私も最初は戸惑いましたが、調べて一つひとつ確認することで安心して参列できました。これから準備される方も、この記事を参考にして「失礼なく香典を用意できた」と思えるように行動してみてくださいね。