お中元を贈るとき、「のしの書き方やマナーに自信がない…」と悩んでいませんか?

せっかくの感謝の気持ちも、書き方を間違えると失礼に受け取られることもあります。

本記事では、初心者でも安心して贈れるお中元のしの基本マナーや正しい表書き・名前の書き方を徹底解説。

外のし・内のしの違い、水引の意味、連名や会社名の記載ルールまで、わかりやすくまとめました。

大切な相手に気持ちが伝わる「きれいなのし」を一緒にマスターしましょう!

お中元のしの基礎知識

お中元の意味と由来

「お中元」とは、中国古代の道教に由来する行事「中元節」が起源とされています。中元とは、天界の神様に罪を許してもらうための儀式の日であり、旧暦の7月15日に行われていました。これが日本に伝わり、先祖供養の「盆」と結びつき、やがて現代の「感謝を込めた贈り物」という文化へと発展しました。

特に、普段からお世話になっている方々に感謝の気持ちを表す機会として定着し、今でもビジネスシーンや親しい間柄で大切に受け継がれています。

お中元の時期と贈るべき品物

お中元を贈る時期は地域によって異なります。一般的には、

-

関東地方では7月上旬〜7月15日頃まで

-

関西地方では8月上旬〜8月15日頃まで

が目安とされています。

贈るタイミングを逃さないよう、地域の習慣を事前に確認しておくと安心です。

また、贈る品物は、夏の暑さを乗り切るための食べ物や飲み物が定番です。例えば、

-

高級フルーツ

-

ゼリーやアイスクリームなどの涼感スイーツ

-

産地直送のビールやジュースセット

などが人気を集めています。

相手の好みや家族構成に合わせて選ぶと、より喜ばれるでしょう。

お中元における基本的なマナー

お中元は単なるプレゼントではなく、「これまでのお礼」という意味合いを持つ重要な儀礼です。

贈る際には、いくつかの基本的なマナーを押さえておきましょう。

まず、金額は相手に気を遣わせない範囲が原則です。

目安は3000円〜5000円程度が一般的ですが、特別にお世話になった場合や取引先などには、1万円程度の品物を選ぶこともあります。

ただし、あまり高額すぎる贈り物は、かえって相手に負担を感じさせてしまうため注意が必要です。

さらに、贈り物には必ず「のし」を付けるのがマナーです。

表書きには「御中元」と記し、正式な挨拶状やメッセージカードを同封すると、より丁寧な印象を与えることができます。

ちょっとした一言でも、手書きのメッセージを添えると温かみが伝わり、より心のこもった贈り物になります。

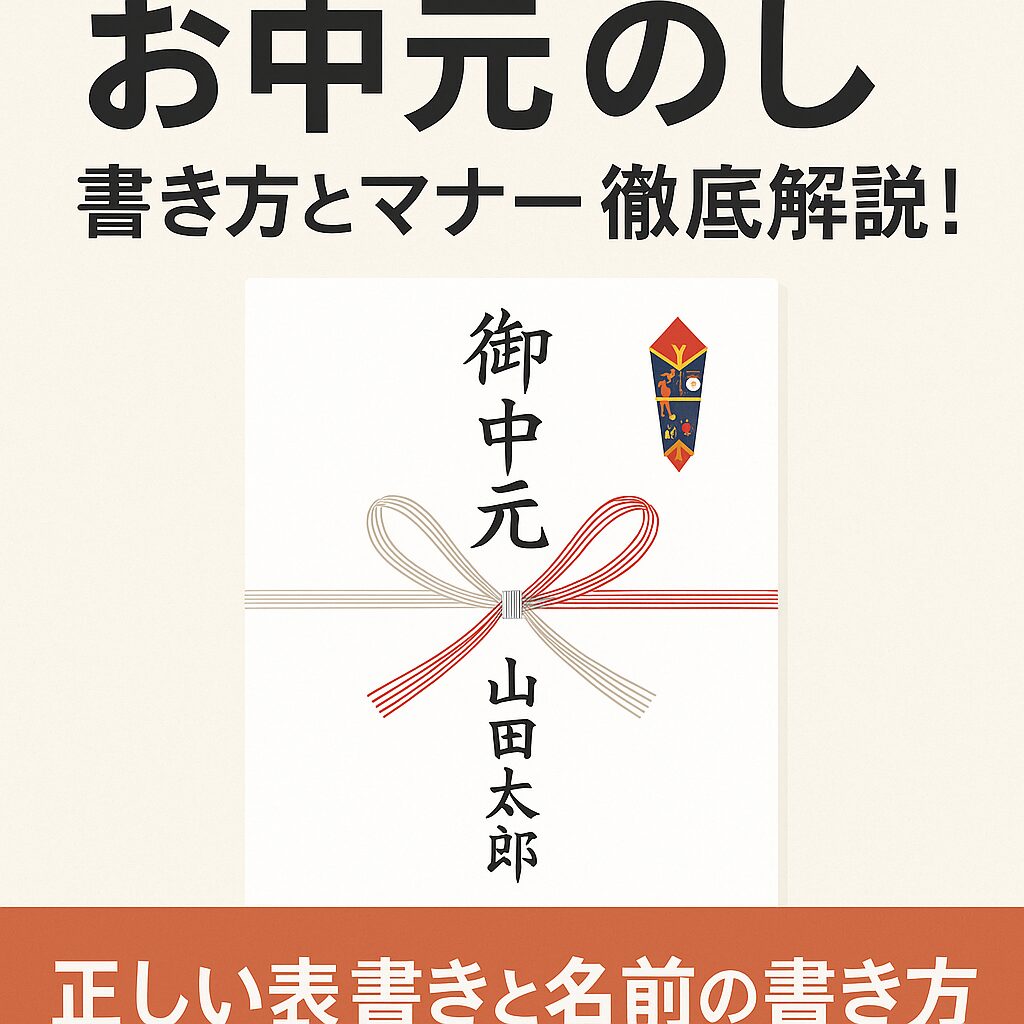

お中元のしの書き方

のしの種類と使い方

お中元に使用するのし紙には、紅白の蝶結びが基本とされています。

蝶結びの水引は「何度でも結び直せる」ことから、「繰り返してもよいお祝い事」や「何度あっても良い感謝の気持ち」に使われます。

まさに、毎年感謝を伝えるお中元にぴったりの形式です。

一方、結び切りの水引(固く一度結んだらほどけない形)は、婚礼や快気祝いなど一度きりが良いとされる場面に用いられるため、お中元には適しません。

【ポイントまとめ】

-

お中元は紅白蝶結びの水引が鉄則

-

結び切りは使わない

-

何度でも感謝を伝える意味を込める

この基本を押さえて、贈り物に最適な心遣いを示しましょう。

お中元の表書きの書き方

のし紙の表書きには、上段中央に「御中元」と記します。

表書きは、筆ペンや毛筆、あるいは濃い黒インクのペンを使用して、楷書体できちんと書くのがマナーです。

文字は力強く、バランスよく中央に収めることを意識すると、より美しく整った印象になります。

また、印刷されたのしを使う場合でも、自筆で表書きを書き足すとより心が伝わります。

特に取引先や目上の方への贈り物では、手書きが一層の丁寧さを演出します。

【ポイントまとめ】

-

表書きは「御中元」と楷書で

-

筆ペンや濃いインクで丁寧に

-

手書きできればベスト

書き方一つで贈り物の印象が大きく変わるため、心を込めて記載しましょう。

名前の記載方法と注意点

のし紙の下段には、贈り主のフルネームを記載します。

個人で贈る場合は姓名をフルで、ビジネスや法人から贈る場合は会社名+代表者名を添えるケースもあります。

配置は、表書きに対してバランスよく中央に置くのが基本です。

複数名で贈る場合(連名)の場合は、右側から目上の方→目下の方へ順番に並べ、人数が多い場合は代表者名+「他一同」と記載します。

注意点として、名前が大きすぎると品位を損なうため、表書きよりもやや小さめに書くことが推奨されています。

また、企業ロゴなどを入れる場合も、あくまで控えめにするのがマナーです。

【ポイントまとめ】

-

個人ならフルネーム、法人なら会社名+代表者名も可

-

中央にバランスよく配置

-

文字サイズは控えめに上品に

正しい名前の書き方を意識することで、相手への敬意と気配りをきちんと伝えることができます。

お中元の熨斗(のし)の種類

外のしと内のしの違い

のしには、「外のし」と「内のし」という2つの掛け方があります。

それぞれ適したシーンが異なるため、贈り物の目的や相手との関係性に応じて使い分けることが大切です。

-

外のし:

包装紙の外側にのし紙を掛けるスタイルです。

「贈り物の意図をはっきり伝えたい」という場合に適しており、特に目上の方や取引先などフォーマルな贈り物には外のしが推奨されます。

手渡しする場面では、贈り物の表書きがすぐに確認できるため、外のしがマナーとされることが多いです。 -

内のし:

包装紙の内側にのし紙を掛ける方法です。

控えめな印象を与えたい場合や、配送で贈る場合には内のしが適しています。

配送時にのし紙が破れたり汚れたりするリスクを避けるため、内のしを選ぶのが一般的です。

【使い分けポイント】

-

手渡し・フォーマルな場面 → 外のし

-

配送・控えめな贈り物 → 内のし

状況に合わせて適切なのしの掛け方を選び、スマートな贈り物を心がけましょう。

水引の結び方と意味

お中元で使用する水引は、必ず紅白の蝶結びを選びます。

蝶結びは、「何度でも結び直せる」ことから、「繰り返しあっても良い慶事」や「継続的な感謝」を意味する縁起の良い結び方です。

そのため、毎年繰り返し贈る習慣のあるお中元には最適な水引となります。

逆に、婚礼や快気祝いなど「一度きりであってほしい」シーンでは結び切りを使うため、間違えないよう注意が必要です。

【ポイントまとめ】

-

お中元=紅白の蝶結びが基本

-

「何度でも感謝を伝えたい」意味を込める

-

結び切りは使用しないので注意

水引一つにも込められた意味を理解して、より心のこもった贈り物を目指しましょう。

熨斗の飾りとデザイン

近年では、伝統的な熨斗紙に加え、モダンで季節感を演出したデザイン熨斗も人気を集めています。

たとえば、夏らしい涼やかな色合いの水引を使ったものや、金魚、朝顔、風鈴といった夏のモチーフをあしらったデザイン熨斗も登場しています。

また、親しい間柄へのカジュアルなお中元には、少し柔らかい雰囲気の熨斗紙を選ぶと、堅苦しすぎず、自然な気遣いが伝わります。

ただし、ビジネスシーンや目上の方への贈り物では、伝統的な紅白蝶結び+シンプルな熨斗紙を選ぶのが無難です。

相手や場面に合わせて、デザインを選び分けると、より洗練された印象を与えられるでしょう。

【選び方まとめ】

-

フォーマルには伝統的なデザイン

-

カジュアルには季節感を演出したデザイン

-

相手や場面に合わせて選択することが大切

お中元の名入れと連名の注意

個人名の入れ方とルール

お中元を個人で贈る場合、のし紙の下段には姓だけでなくフルネーム(姓+名)を記載するのが基本マナーです。

これは、相手に「誰からの贈り物なのか」を明確に伝えるためであり、特に同姓が多い場合などには重要な配慮となります。

また、家族連名で贈る場合には、中央に代表者(世帯主)を大きく書き、その横に家族の名前を並べて記載します。

例)

山田太郎 花子 次郎

このとき、子どもの名前は姓を省略して名だけを書くのが一般的です(姓が重複しないため)。

家族の人数が多すぎる場合は、代表者名+「家族一同」とまとめても問題ありません。

【ポイントまとめ】

- 個人の場合はフルネーム記載が基本

- 家族の場合は代表者+家族名を並記

- 人数が多い場合は「家族一同」でまとめる

会社名のみの場合の書き方

ビジネスシーンでは、会社名のみをのしに記載するケースも一般的です。

この場合、会社の正式名称を記載することが重要で、省略や略称は避けるべきです。

会社名が長い場合や、部門名・部署名なども含める必要がある場合には、適宜改行して、全体のバランスを整えると見やすくなります。

例)

株式会社〇〇〇〇

営業部

さらに、代表者個人の名前も併記した方が丁寧な場合は、会社名の下に小さめに氏名を添えるスタイルもあります。

【ポイントまとめ】

- 正式な会社名を省略せずに記載

- 長い場合は適切に改行してレイアウト調整

- 代表者名併記も状況に応じて検討

フォーマルなビジネスマナーを守ることで、会社の品格も保つことができます。

連名の際のマナーと配置

複数人の連名で贈る場合には、記載順にも配慮が必要です。

基本ルールは、

- 目上の人を右側、目下の人を左側に配置

というものです。日本では右側が上位とされるため、相手方への敬意を表すためにもこの順番は守りましょう。

連名の人数が3名以内であれば、それぞれの名前を並列に書いても問題ありませんが、

4名以上になる場合は、中央に代表者名を書き、その下または横に小さく「他一同」と添えるのがスマートです。

例)

山田太郎 佐藤花子 鈴木一郎

人数が多い場合:

山田太郎 他一同

また、代表者が所属する団体や企業名を先に記載し、その下に氏名を並べるスタイルも正式な方法の一つです。

【ポイントまとめ】

- 目上の人を右、目下の人を左に並べる

- 3名以内なら並列記載、4名以上は「他一同」

- 団体名+個人名表記もフォーマルでOK

お中元とお歳暮の違い

お中元とお歳暮の役割と目的

お中元とお歳暮は、どちらも日頃の感謝を伝えるための贈り物ですが、それぞれに込められた意味や役割が少し異なります。

-

お中元:

「これまでの感謝」を伝えることが中心です。

上半期(1月〜6月)にお世話になった方への感謝を表し、「これからもよろしくお願いします」という気持ちを込めて贈ります。

比較的カジュアルな関係にも使われやすく、家族や親しい知人、友人などにも広く贈られる傾向があります。 -

お歳暮:

「1年間の感謝と、来年もよろしくお願いします」という、より重みのある意味を持ちます。

年末の節目に感謝を伝え、同時に来年以降の良好な関係を願う意味が強く、特にビジネスシーンでは重要な贈答習慣とされています。

【ポイントまとめ】

-

お中元=上半期の感謝

-

お歳暮=1年の総括と来年への挨拶

両者の役割を理解することで、より心のこもった贈り物を選ぶことができます。

時期や贈り物の違い

贈る時期にも明確な違いがあります。

-

お中元:

主に夏の時期、7月上旬〜7月15日(関東)、8月上旬〜8月15日(関西)に贈ります。

暑さが厳しい時期であるため、涼を感じられる食品や飲料、冷たいスイーツなどが好まれる傾向にあります。 -

お歳暮:

年末、12月初旬〜12月20日頃までに贈るのが一般的です。

年末年始に役立つ保存性の高い食品(ハム、乾物、お酒など)や、高級感のあるギフトセットが選ばれることが多いです。

【贈り物の特徴】

-

お中元:涼しさや夏バテ防止を意識した贈り物

-

お歳暮:年末年始に向けた保存食や豪華な品

それぞれの季節感に合わせたギフト選びを意識すると、相手にもより喜ばれるでしょう。

文化的な背景と考慮ポイント

お中元もお歳暮も、日本特有の「季節の挨拶と感謝」を形にする文化に根差しています。

そのため、単なるプレゼントとは異なり、礼儀や相手への配慮が非常に重視されます。

特にお歳暮は、「これからも末長いお付き合いをお願いします」という来年以降の関係性を意識した贈り物であるため、失礼がないよう細心の注意を払う必要があります。

取引先や上司など目上の方に贈る場合は、品物の選び方や金額設定にも配慮し、適切なタイミングで丁寧に手配することが重要です。

また、長年続いている贈答習慣に対しては、急な中止や大幅な格下げを避けることもマナーとされています。

やむを得ず中止する場合は、事前にご挨拶や事情説明を行うと丁寧です。

【考慮ポイントまとめ】

-

特にお歳暮はビジネス上重要な意味を持つ

-

品物・金額・タイミングに細心の注意を

-

贈答をやめる場合も誠実な対応を心がける

お中元の熨斗紙の選び方

熨斗紙の種類とサイズ

熨斗紙には様々な種類とサイズがあり、贈り物の大きさや形状に合わせて適切なものを選ぶことが大切です。

-

小型ギフト(お菓子、調味料セットなど)

→ 小サイズの熨斗紙を使用すると、過剰にならずバランス良く仕上がります。 -

中型ギフト(ジュース詰め合わせ、そうめんギフトなど)

→ 中サイズの熨斗紙が適しています。全体をきれいに包み込める大きさを選びましょう。 -

大型ギフト(大きな果物箱、高級牛肉セットなど)

→ 大サイズの熨斗紙を使うと、見栄えもよく、贈り物としての格も引き立ちます。

ギフトの箱全体を覆う必要はありませんが、のし紙とギフト本体のサイズ感を合わせることで、贈り物の印象がぐっと上品になります。

【ポイントまとめ】

-

ギフトのサイズに応じた熨斗紙を選ぶ

-

小型→小サイズ、中型→中サイズ、大型→大サイズ

-

バランスよく美しく仕上げる

人気の熨斗デザインとブランド

熨斗紙のデザインにも近年多様性が生まれており、贈り物の雰囲気や相手の好みに合わせた選択ができるようになっています。

特に人気なのは、伊予和紙や高級和紙素材を使用したもの。

-

手触りが上質で、和の趣を感じさせる

-

高級感があり、目上の方やビジネスギフトにも最適

また、老舗の和紙専門店や有名百貨店オリジナルの熨斗紙も注目されています。

例えば、高島屋・三越伊勢丹・大丸松坂屋などでは、格式高いギフト用ののし紙が用意されており、信頼感を演出したいときにおすすめです。

さらに最近では、モダンなデザイン熨斗(例えば、涼しげな水色や夏のモチーフ入り)も登場しており、カジュアルギフトや親しい間柄への贈り物に人気です。

【ポイントまとめ】

-

格式重視なら伊予和紙・高級和紙素材

-

百貨店ブランドの熨斗紙も好印象

-

カジュアルなら季節感あるデザイン熨斗も選択肢

相手との関係性に合わせた熨斗選びが、贈り物の価値をさらに高めます。

熨斗紙の注文方法と通販

近年は、熨斗紙の注文も非常に手軽になっています。

ネット通販では、ギフト商品を選ぶ際に「のし対応可」のオプションが用意されているケースが多く、購入画面で希望する「表書き」(例:「御中元」)や「名入れ」の指定をすれば、適切なのしが自動的に付けられて配送されます。

【通販利用時のポイント】

-

表書き内容(御中元・御歳暮など)を正確に指定

-

名入れ(贈り主の名前)の有無を確認

-

外のしか内のしかを選択できる場合もあるので希望を明記

また、オリジナルデザインのし紙を作成してくれるサービスもあり、より個性を出したい場合にはこうしたオプションを活用するのも一案です。

【さらに一歩進んだ利用例】

-

法人向けギフトでは、会社ロゴ入りのし紙対応も可能なショップあり

-

高級ギフトでは、熨斗+風呂敷包みのセットプランも人気

【ポイントまとめ】

-

ネットで簡単に「表書き+名入れ」指示可能

-

オリジナルデザイン対応のショップもあり

-

梱包オプション(風呂敷包みなど)もチェック

失礼にならないためのお中元の注意点

相手の立場に応じたマナー

お中元は、贈る相手との関係性によって品物の選び方やのしの書き方、贈り方のマナーに配慮が必要です。

-

上司や取引先の場合:

より格式を重んじた贈り方を心がけましょう。

品物は高級感のあるもの(高級フルーツ、老舗のお菓子、上質なギフトセットなど)を選び、のし紙も正式なものを使用します。

また、表書きや名入れもきちんと整え、失礼のないように手配することが重要です。 -

親戚・知人の場合:

親しみを込めたカジュアルな贈り物でも問題ありませんが、のしや表書きは基本に忠実に。「御中元」ときちんと記載し、礼儀を欠かないことが大切です。 -

友人へのカジュアルギフト:

近年では、親しい友人同士でもお中元を贈り合うことがあります。あまり堅苦しくならないよう、デザイン熨斗やメッセージカードを添える工夫も喜ばれます。

【ポイントまとめ】

-

ビジネス関係には格式重視

-

親戚・知人には丁寧さ+親しみ

-

友人には柔らかい演出も可

相手との距離感に応じた心配りが、より好印象を生み出します。

時期の配慮と過去の取り決め

お中元を贈る際には、「これまでの慣例や取り決め」にも配慮することがマナーとされています。

例えば、以前から贈り合っている間柄では、

-

毎年の時期(関東なら7月初旬、関西なら8月初旬など)

-

品物の内容や価格帯(例:毎年3000円前後のギフト)

を踏襲するのが基本です。

突然、相場より高額な贈り物をすると、相手に負担や気遣いを感じさせてしまう場合があるため注意が必要です。

逆に、急に贈るのをやめる場合も、できれば一言「今年から失礼させていただきます」など、挨拶や事情説明をするのが礼儀です。

【ポイントまとめ】

-

以前からの慣例を尊重する

-

大幅な内容変更は慎重に

-

中止時も誠意ある対応を心がける

継続する贈り物だからこそ、細やかな配慮が信頼関係を支えます。

避けるべき表現と礼儀

お中元の表書きやメッセージにも、細かいマナーがあります。

特に注意したいのは、二重表現や過剰表現を避けることです。

具体例として、

-

「御中元御礼」

-

「御中元拝受」

などの二重表現はマナー違反とされます。

お中元は「御中元」とシンプルに記載するのが正しい作法です。

また、のし紙に記載する文字は、

-

くずさず、楷書で丁寧に

-

黒の濃いインクまたは筆ペンを使用

するのが基本です。

文字のバランスや中央揃えにも気を配り、相手に対する敬意を表現しましょう。

【ポイントまとめ】

-

表書きは「御中元」とシンプルに

-

楷書で丁寧に記載、字崩れに注意

-

黒インクまたは筆ペンで品位を保つ

細部にわたるマナーを守ることで、贈り物がより一層心のこもったものとなります。

お中元のギフトのアイデア

人気の贈り物ランキング

お中元は、贈る相手に喜んでもらうことが何より大切です。

ここでは、特に人気の高いギフトアイテムをランキング形式でご紹介します。

1位:高級フルーツセット

旬のフルーツを詰め合わせた高級ギフトは、幅広い年代に人気です。

特に、桃・マスカット・さくらんぼなど、夏が旬のフルーツは贈り物としても華やかさがあり、見た目にも涼を感じさせます。

2位:産地直送の海鮮ギフト

新鮮な海の幸を直送で届けるギフトは、グルメな方に特に喜ばれます。

カニ・ホタテ・ウナギなど、産地ならではの味わいを楽しめるセットが人気です。

3位:有名ブランドのスイーツ

百貨店ブランドや老舗パティスリーのスイーツギフトは、特別感があり、外さない贈り物です。

ゼリー、アイスケーキ、フィナンシェ詰め合わせなど、冷たくて夏らしいお菓子が選ばれています。

4位:高級そうめん

暑い夏に食べたくなる「そうめん」は定番中の定番。

中でも、手延べそうめんや希少な産地品(揖保乃糸・小豆島そうめんなど)は高級ギフトとして重宝されます。

5位:ビール・ジュース詰め合わせ

アルコールが好きな方にはビールセット、家族向けにはジュース詰め合わせが人気です。

特にクラフトビールやご当地ジュースなど、ちょっと特別感のあるセレクトが喜ばれます。

【傾向まとめ】

-

暑い時期にはさっぱり・涼感を感じるギフトが圧倒的人気

-

「特別感」「旬」を意識した品物が選ばれている

時期ごとのおすすめ商品

お中元を贈る時期によって、選ばれるギフトにも少し違いが出てきます。

-

7月上旬(暑さ本格化前)

→ 爽やかな冷菓、ゼリー、シャーベット、アイスクリームなどが人気。

ひんやりとした食感と見た目の涼しさが、季節感を演出します。 -

8月に入ってから(猛暑期)

→ スタミナ食材(ウナギ、牛肉、ハモなど)が好まれる傾向に。

特に「土用の丑の日」に合わせたうなぎギフトは、夏バテ対策にもぴったりです。

また、体調を気遣う意味を込めて、栄養価の高い食材やドリンク系ギフトもこの時期には選ばれます。

【時期ごとの選び方ポイント】

-

7月:さっぱり・涼感重視

-

8月:スタミナ・栄養重視

相手の好みだけでなく、季節の移ろいにも合わせたギフト選びを心がけましょう。

お歳暮との比較ポイント

お中元とお歳暮では、贈る時期だけでなく、選ばれるギフトにも違いがあります。

-

お中元:

夏に贈るため、涼しさ・爽やかさを感じるものが主流。

→ フルーツ、冷菓、ジュース、ビールなど、消費が早い軽やかな商品が中心です。 -

お歳暮:

冬に贈るため、保存性・温かみのある食品が求められます。

→ ハムやソーセージセット、鍋用食材、ワイン・日本酒、長期保存可能な調味料ギフトなどが選ばれる傾向にあります。

【比較ポイントまとめ】

-

お中元=涼感・消費重視

-

お歳暮=保存性・年末年始対応重視

それぞれの季節と生活スタイルに合ったギフト選びが、贈り先への心遣いをしっかり伝える秘訣です。

お中元の手渡しと配送方法

直接手渡しする際の注意点

お中元を直接手渡しする場合は、贈る際のマナーにも十分な配慮が必要です。

まず、訪問前には必ず事前にアポイントを取るのが基本です。

相手の都合を確認せず突然訪問するのは、失礼にあたる場合があります。

また、訪問時間はなるべく相手の業務に支障が出ない時間帯(午前中早め、または午後の落ち着いた時間)を選びましょう。

贈り物を渡す際の言葉にも、日本特有の謙遜表現を使うのがマナーです。

例えば、

-

「つまらないものですが、お納めください」

-

「ほんの気持ちですが」

など、控えめな言葉を添えて手渡します。

たとえ高級品であっても、自慢するような表現は避けるのが礼儀とされています。

【手渡し時のポイント】

-

事前アポイントを取る

-

相手の都合を最優先に

-

謙虚な一言を添えて渡す

贈る物以上に、渡し方や態度からも「感謝と礼儀」を伝えることが大切です。

配送時の梱包と送り状の書き方

遠方の場合や、相手が忙しい場合には、配送によるお中元の手配が一般的です。

その際は、マナーを守った梱包・配送手配を行いましょう。

まず、ギフト商品はギフト包装+のし掛け対応のショップで手配するのが安心です。

のしは、「内のし」(包装紙の内側にのしを掛ける方法)を指定すると、配送中に破損するリスクが減り、より丁寧な印象を与えます。

送り状を作成する際には、

-

品名欄に「御中元」と明記する

-

依頼主欄に贈り主の名前を記載する

ことを忘れずに。

これにより、受け取った相手がすぐに「お中元だ」と理解でき、混乱を避けることができます。

【配送手配時のポイント】

-

ギフト包装+のし付きを依頼する

-

品名欄に「御中元」と記載

-

依頼主情報を正確に明記

小さな配慮が、配送でも気持ちの伝わる贈り方になります。

オンラインでの利用と便利なサービス

近年は、百貨店やギフト専門通販サイトを活用して、オンラインでお中元を手配するケースが急増しています。

忙しいビジネスパーソンや遠方の親戚への贈り物には、特に便利な方法です。

オンライン注文では、

-

商品選択

-

のしの種類指定(表書き・名入れ)

-

配送日指定

-

カード決済

などが一括で完了でき、非常にスムーズです。

また、最近では、

-

オリジナルメッセージカード添付サービス

-

エコ包装対応

-

送り主名を法人・個人で切り替え可能

など、きめ細かなサービスを提供しているショップも増えています。

【オンライン利用のポイント】

-

のし指定や名入れの指示を忘れずに

-

希望配送日を設定して遅延防止

-

メッセージカードオプションも活用可

上手にオンラインサービスを利用すれば、忙しくても失礼のないお中元マナーを守ることができます。

まとめ|正しいのしの書き方で気持ちを伝えましょう

お中元は、感謝の気持ちを形にして伝える大切な日本の習慣です。

正しいのしの書き方やマナーを理解していれば、相手にも好印象を与えることができます。

本記事で紹介した基本ルールや注意点を押さえ、堂々と自信を持って贈り物を用意しましょう。

少しの心配りが、これからの人間関係をより深めるきっかけにもなります。

ぜひ、今回のガイドを参考に、大切な方へのお中元を心を込めて準備してみてください。